Ein Beitrag zur Tagung der AGU (American Geophysical Union) Fall Meeting 2021 (virtuell)

Kord Ernstson, Andreas Gawlik-Wagner, Werner Müller, Jens Poßekel: Anatomy of an impact crater rim wall from selected ground penetrating radar (GPR) measurements – the Saarlouis (Germany) impact case [Anatomie eines Impaktkrater-Ringwalls mit ausgewählten Bodenradar-Messungen – der Fall des Saarlouis-Impaktes]

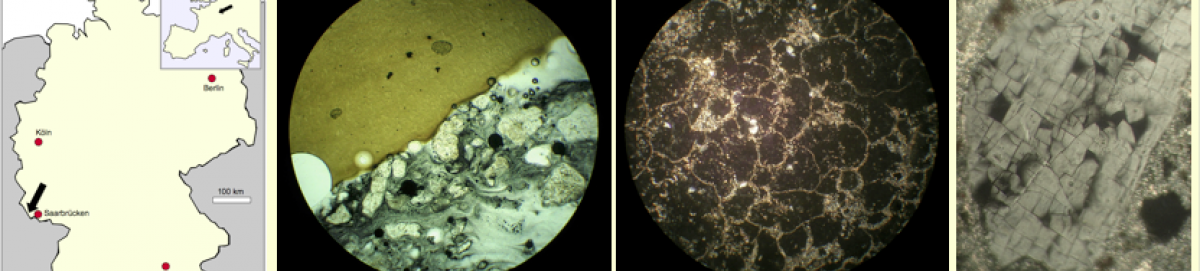

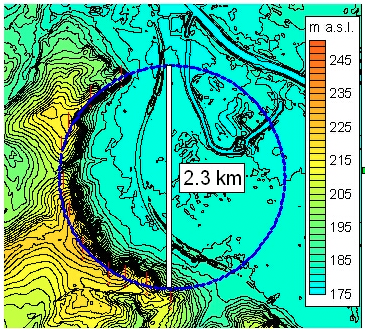

Wir erinnern uns: Seit wenigen Jahren gilt die ganz besondere geomorphologische Situation mit einer perfekt halbkreisförmigen Wall-Struktur am Westrand von Saarlouis als durch einen Großmeteoriten-Impakt entstanden, worüber bereits auf der Tagung der LPSC (Lunar & Planetary Science Conference) 2018 berichtet wurde. Diese ganz ungewöhnliche Halbstruktur, die geologisch und geomorphologisch keine andere Erklärung zulässt, muss als das Relikt einer ursprünglich vollständigen Impakt-Kraterstruktur mit einem Durchmesser von 2,3 km betrachtet werden, die von der Saar angeschnitten und weitgehend ausgeräumt wurde und dann als Auffangbecken für die heute zu kartierende Niederterrase diente.

Abb. 1. Die Topographie des Saarlouis-Halbkraters im Digitalen Geländemodel. Durch die höchsten Stellen des Ringwalles lässt sich ein perfekter Kreisabschnitt ziehen

Abb. 2. Die aus dem Digitalen Geländemodell entnommenen Höhenprofile (oben rechts) über den Ringwall haben die typische Form, wie man sie von vielen anderen Impakt-Kratern kennt: innen steiler Abbruch und nach außen ein flacher Abfall. Es bereitet ziemliche Schwierigkeiten, diese Saarlouis-Struktur mit einem anderen geologisch-geomorphologischen Modell überzeugend zu erklären.

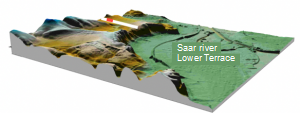

Soviel zum bisherigen Kenntnisstand über den Saarlouis-Impaktkrater. Auf neuste Erkenntnisse (Stand Anfang August 2021) zur Erforschung des Krater-Ringwalls soll hier kurz eingegangen werden mit einem Blick in die obersten Ablagerungen der Krater-Auswurfmassen mit einem über 1 km langen Bodenradar-Profil (Abb. 3, 4).

Abb. 3. Digitales Geländemodell (3D) mit dem Verlauf des 1,2 km langen Bodenradar-Profils vom Kraterrand etwa radial nach außen. Auf dem rot markierten Abschnitt wurde das Radargramm der Abb. 4 gemessen.

Abb. 4. Ein 60 m langer Abschnitt des Bodenradar-Profils in etwa 1 km Entfernung vom Kraterrand. Zwei Dinge sind besonders zu erwähnen: eine oberste, hier noch etwa 5 m mächtige Lage aus Auswurfmassen mit einem Haufwerk von Gesteinsblöcken, sowie eine durchgehend wellenförmige Kompression der darunter liegenden Buntsandstein-Schichten. Man muss sich diese Kompression durch die vom Impakt-Punkt nach außen gehenden Schockwellen extremer Drücke erklären. (Eine Überhöhung ist zu beachten!) Eine normale Buntsandstein-Schichtfolge der Region sieht nicht so aus, und zweifellos haben wir hier einen weiteren Beleg für die Realität eines Saarlouis-Impaktkraters.